모리요시 친왕

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

모리요시 친왕은 고다이고 천황의 아들로, 1308년에 태어났다. 그는 천태종 승려가 되어 소운 법친왕으로 불렸으며, 20세에 천태좌주가 되었다. 1331년, 아버지의 가마쿠라 막부 타도 계획에 동참하여 반(反) 막부 세력을 모았으며, 겐코의 난에서 활약했다. 이후, 환속하여 모리요시 친왕이라 칭하고 요시노에서 거병했으나, 아시카가 다카우지와의 대립으로 체포되어 가마쿠라로 유배되었다. 1335년, 호조 도키유키의 난을 옹립될 것을 우려한 아시카가 다다요시의 명으로 살해되었다. 사후에는 가마쿠라 궁이 세워져 추모받고 있으며, 그의 묘소와 관련된 전설이 일본 각지에 전해진다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고다이고 천황의 자녀 - 가네요시 친왕

가네요시 친왕은 겐무 신정 붕괴 후 규슈로 파견되어 정서대장군으로 아시카가 막부에 대항했으나 세력을 잃고 명나라와 외교 관계를 맺었지만 왜구 문제로 갈등을 겪다가 관계가 단절되었으며, 묘켄사에 보협인탑을 봉납하고 구마모토현 야시로시에 묘소가 있다. - 고다이고 천황의 자녀 - 고무라카미 천황

고무라카미 천황은 일본 남북조 시대 남조의 97대 천황으로, 쇼헤이 일통 시기 북조를 통합하기도 했으나 남조의 쇠퇴를 막지 못하고 스미요시에서 사망했으며, 예술적 재능이 뛰어났다. - 정이대장군 - 미나모토노 요시나카

미나모토노 요시나카는 헤이안 시대 말기 겐페이 전쟁에서 활약한 가와치 겐지의 무장으로, 아사히 쇼군이라 불렸으나 고시라카와 법황, 미나모토노 요리토모와의 대립 끝에 전사했다. - 정이대장군 - 사카노우에노 다무라마로

사카노우에노 다무라마로는 758년에 태어나 에미시 정벌에서 활약하고 청수사 창건에 기여했으며, 사후에는 헤이안쿄의 수호신으로 숭배받은 헤이안 시대 초기의 무관이다. - 1335년 사망 - 아부 사이드 (일 칸국)

아부 사이드는 일 칸국의 9대 칸으로, 어린 나이에 즉위하여 권신 추반의 섭정을 받다가 친정을 통해 중앙 집권 체제를 강화하려 했으나 후계자 없이 사망하여 일 칸국 멸망의 원인이 되었다. - 1335년 사망 - 바그다드 하툰

바그다드 하툰은 일 칸국 아미르 추판의 딸이자 아부 사이드 칸의 아내로서 정치적 영향력을 행사했으나, 독살 의혹과 아르파 케운에 의해 살해당하는 등 파란만장한 삶을 살았으며 권력욕에 눈이 멀었다는 비판과 시대의 여걸이라는 옹호론이 공존하는 인물이다.

2. 생애

고다이고 천황의 아들로 1308년에 태어났다.[12][13] 어머니는 미나모토노 지카코이다. 2017년 당시 일본 학계에서는 모리요시의 생모에 대해 확정하지 못했다.[14] 『마스카가미』(増鏡) 등의 사료에서는 「민부경 삼위」(民部卿三位)라고 불렸으며, 고다이고 천황과 만나기 전에는 가메야마 천황과의 교제 관계가 있었고 세이호인(聖護院)의 준후(准后) 손친 법친왕이라는 아들을 낳았다는 것만이 알려져 있다.[14]

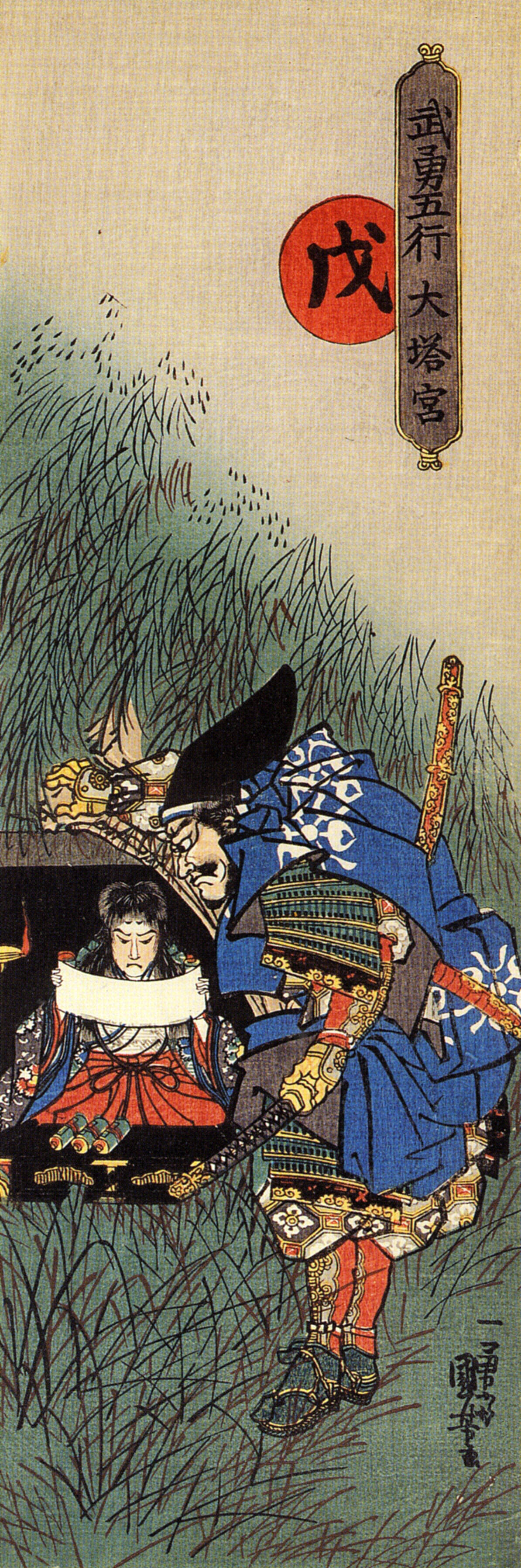

여섯 살 때 천태종 3대 몬제키(門跡)의 하나인 가지이 몬제키(梶井門跡) 산젠인(三千院)에 들어가 승려가 되었고 소운 법친왕(尊雲法親王)으로 불렸다.[15] 1327년 20살 정도의 젊은 나이에 천태좌주(天台座主)가 되었다. 1325년 (쇼추 2년) 가지이 몬제키(몬제키)의 문주(門主)가 되었고, 1327년 12월부터 1329년 2월(가랴쿠 2년~겐토쿠 원년)까지, 그리고 같은 해 12월부터 1330년 4월까지 두 차례에 걸쳐 천태좌주를 역임했다. 다이토노미야(大塔宮)라는 궁호는 히가시야마(東山) 오카자키(岡崎)의 홋슈지(호쇼지) 9층탑(다이토) 주변에 거처를 두었던 데서 유래한다.[4]

1331년 아버지 고다이고 천황이 가마쿠라 막부 타도 계획(겐코의 난)을 세웠으나, 측근 요시다 사다후사에 의해 막부에 누설되었다. 엔랴쿠지 등에서 막부에 대한 저주 기도를 올린 것이 호조 다카토키의 귀에 들어가자, 교토에 있던 막부 기관 로쿠하라 단다이는 승려들을 소환, 조사했다. 조사 과정에서 관련자들이 줄줄이 잡혔고, 고다이고 천황은 유배, 관련자들은 처형되거나 유배되었다.

모리요시 친왕은 부왕을 도다이지에 숨기려 했으나 실패하고, 대신 가잔인 모로카타를 히에이산 엔랴쿠지로 보냈다. 야세 도지를 시켜 부왕을 가사기 산으로 피신시키고 임시 거처를 마련했다. 그 사이 구스노키 마사시게가 아카사카 성에서 거병, 히에이 산 승병들과의 전투에서 로쿠하라 단다이 군세를 격파했다. 겐코의 난으로 고다이고 천황이 가사기 산(笠置山)으로 피신하였으나, 가마쿠라 막부 군의 공격으로 함락되었다.[3] 아시카가 다카우지의 가신이 행궁에 불을 질렀고, 천황 일행은 체포되어 뵤도인(平等院)에 유폐되었다가 오키 섬으로 유배되었다.[3] 모리요시 친왕은 구스노키의 저택으로 이동하여 계속해서 막부에 저항하며 반막부 세력을 모았다.[3]

1331년 고다이고 천황의 겐코의 난이 실패로 돌아가자, 모리요시 친왕은 한냐지(般若寺)에 숨었다. 고후쿠지(興福寺) 일승원의 안찰법안(按察法眼) 고젠(好専)이 5백 기(騎)의 군사를 이끌고 한냐지를 수색하러 왔으나, 모리요시 친왕은 본당에 있던 《대반야경》(大般若経)을 담아두는 빈 상자에 몸을 숨기는 순간적인 재치로 목숨을 건졌다. 이후 가신들과 함께 구마노(熊野)로 향했다.

1331년 야마부시(山伏)로 변장한 일행은 구마노(熊野)로 향했으나, 방향을 틀어 도쓰가와 촌(十津川村)(나라현 요시노군 도쓰카와 촌)에 도착했다.[17] 도쓰가와에서 다이토노미야 소운 법친왕은 환속하여 모리요시 친왕(護良親王)이라 칭하고, 반(反) 막부 활동을 이어갔다.[18] 1333년 1월부터 2월까지, 요시노 성(긴푸 산성)을 임시 본거지로 삼고, 3천 병사로 지하야 성에서 농성 중인 구스노키 마사시게에 호응하여 동시에 거병하였다.[19]

고다이고 천황이 유배지에서 탈출하고, 아시카가 다카우지 등이 로쿠하라 단다이(六波羅探題)를 공격하여 함락시켰다.[20] 닛타 요시사다는 모리요시 친왕의 영지를 받들어 이나무라가사키를 넘어 가마쿠라를 공격, 함락시켰다. 가마쿠라 막부의 호조 일문 283명이 도쇼지에서 자결함으로써 가마쿠라 막부는 멸망하였다.

1333년 가마쿠라 막부가 멸망한 후, 구스노키 마사시게와 함께 막부 타도의 최대 공로자로 꼽히던 모리요시 친왕은 시기 산(信貴山)[21] 비샤몬도(毘沙門堂)에 진을 치고 있었다.[22] 아시카가 다카우지가 독단적인 군정(軍政)으로 무사들의 인기를 얻는 것을 경계했다. 고다이고 천황은 모리요시를 정이대장군(征夷大将軍) 겸 병부경(兵部卿)으로 임명하고, 다카우지는 진수부장군(鎮守府将軍)으로 임명했다. 이후 다카우지는 고다이고 천황에게서 이름자 한 자를 받아 '다카우지'(尊氏)로 개명했다. 1333년 6월 17일, 겐무 신정이 시작되자 모리요시는 교토로 향했다.

1334년 겨울, 모리요시 친왕과 아시카가 다카우지의 대립이 격화되었다. 고다이고 천황의 총애를 받던 아노 렌시(阿野廉子)는 자신의 아들인 노리요시 친왕을 다음 천황으로 만들고자 했고, 모리요시 친왕은 그 পথের 가장 큰 걸림돌이었다. 결국 고다이고 천황은 모리요시를 체포하여 아시카가 다카우지에게 넘겼다.[24]

1335년 시나노에서 호조 다카토키의 유아인 호조 도키유키를 받든 스와 요리시게 등이 나카센다이의 난을 일으켰다. 같은 해 7월, 니카이도가타니의 도코지(東光寺)에 약 10개월 동안 유폐되어 있던 모리요시 친왕은 아시카가 다다요시의 명으로 후치베 요시히로에게 살해되었다. 향년 28세였다.[26] 모리요시 친왕이 호조 도키유키 군에게 옹립될 것을 경계했기 때문이었다.

2. 1. 겐코의 난 이전

고다이고 천황의 아들로 엔쿄 원년(1308년)에 태어났다.[12][13] 2017년 당시 일본 학계에서는 모리요시의 생모에 대해 확정하지 못했다.[14] 『마스카가미』(増鏡) 등의 사료에서는 「민부경 삼위」(民部卿三位)라고 불렸으며, 고다이고 천황과 만나기 전에는 가메야마 천황과의 교제 관계가 있었고 세이호인(聖護院)의 준후(准后) 손친 법친왕이라는 아들을 낳았다는 것만이 알려져 있다.[14]여섯 살 때 천태종 3대 몬제키(門跡)의 하나인 가지이 몬제키(梶井門跡) 산젠인(三千院)에 들어가 승려가 되었고 소운 법친왕(尊雲法親王)으로 불렸다.[15] 가랴쿠(嘉暦) 2년(1327년) 20살 정도의 젊은 나이에 천태좌주(天台座主)가 되었다.

1325년 (쇼추 2년) 가지이 몬제키(몬제키)의 문주(門主)가 되었고, 1327년 12월부터 1329년 2월(가랴쿠 2년~겐토쿠 원년)까지, 그리고 같은 해 12월부터 1330년 4월까지 두 차례에 걸쳐 천태좌주를 역임했다. 다이토노미야(大塔宮)라는 궁호는 히가시야마(東山) 오카자키(岡崎)의 홋슈지(호쇼지) 9층탑(다이토) 주변에 거처를 두었던 데서 유래한다.[4]

2. 1. 1. 탄생

엔쿄 원년(1308년)에 고다이고 천황의 아들로 태어났다.[12][13]2017년 당시 일본 학계에서는 모리요시의 생모에 대해 확정하지 못했는데,[14] 『마스카가미』(増鏡) 등의 사료에서 확실히 알 수 있는 것은 「민부경 삼위」(民部卿三位)라고 불렸다는 것, 고다이고 천황과 만나기 전에는 고다이고의 할아버지(즉 모리요시 자신에게는 증조할아버지)인 가메야마 천황과의 교제 관계가 있었고 세이호인(聖護院)의 준후(准后) 손친 법친왕이라는 아들을 낳았다는 것 두 가지뿐이다.[14] 당시는 왕자의 출세에 어머니의 지위도 중요한 요소였기에, 일본의 사학자 가메다 도시카즈(亀田俊和)는 모리요시 친왕은 처음부터 왕위계승전에서 누락되어 있었던 것은 아닐까 주장하기도 하였다.[14]

그는 여섯 살 때 천태종 3대 몬제키(門跡)의 하나인 가지이 몬제키(梶井門跡) 산젠인(三千院)에 들어가 승려가 되었고 소운 법친왕(尊雲法親王)으로 불렸다.[15] 일본의 군담소설 《태평기》(太平記)는 어린 나이였지만 하나를 들으면 열을 안다고 할 정도로 총명한 머리를 지니고 있었으므로 히에이 산에 들어가고 얼마 지나지 않아 승려들의 신뢰를 모으게 되었다고 하였으며,[16] 가랴쿠(嘉暦) 2년(1327년) 20살 정도의 젊은 나이에 천태좌주(天台座主), 즉 히에이산 엔랴쿠지(比叡山延暦寺)의 수장이 되었다(《천태좌주기》). 그의 천태좌주 임명은 아버지 고다이고 천황의 방침도 있었던 것으로 여겨지고 있다.

2. 1. 2. 가지이 몬제키의 문주(門主) ・ 천태좌주가 되다

1325년(쇼추 2년) 가지이 몬제키(몬제키)의 문주(門主)가 되었고, 고다이고 천황의 방침에 따라 1327년 12월부터 1329년 2월(가랴쿠 2년~겐토쿠 원년)까지, 그리고 같은 해 12월부터 1330년 4월까지 두 차례에 걸쳐 천태좌주를 역임했다. 다이토노미야(大塔宮)라는 궁호는 히가시야마(東山) 오카자키(岡崎)의 홋슈지(호쇼지) 9층탑(다이토) 주변에 거처를 두었던 데서 유래한다.[4]《태평기》는 모리요시가 무예를 좋아하고 불교 수행이나 학문에는 전혀 관심이 없었으며, 매일 승병들과 무예 훈련에 열중하는 특이한 천태좌주였다고 묘사한다. 또한 모리요시의 날렵함은 중국 전한 강도왕(江都王) 유건의 딸 강도공주에 비견될 정도였으며, 일곱 자 높이의 병풍도 가볍게 뛰어넘고, 장량 자방(子房)의 병법을 익혀 그 비법이 담긴 삼략에 쓰인 여러 기술을 모두 터득했다고 전한다.[4]

2. 2. 겐코의 난

1331년 아버지 고다이고 천황이 가마쿠라 막부 타도 계획(겐코의 난)을 세웠으나, 측근 요시다 사다후사에 의해 막부에 누설되었다. 엔랴쿠지 등에서 막부에 대한 저주 기도를 올린 것이 호조 다카토키의 귀에 들어가자, 교토에 있던 막부 기관 로쿠하라 단다이는 승려들을 소환, 조사했다. 조사 과정에서 관련자들이 줄줄이 잡혔고, 고다이고 천황은 유배, 관련자들은 처형되거나 유배되었다.모리요시 친왕은 부왕을 도다이지에 숨기려 했으나 실패하고, 대신 가잔인 모로카타를 히에이산 엔랴쿠지로 보냈다. 야세 도지를 시켜 부왕을 가사기 산으로 피신시키고 임시 거처를 마련했다. 그 사이 구스노키 마사시게가 아카사카 성에서 거병, 히에이 산 승병들과의 전투에서 로쿠하라 단다이 군세를 격파했다.

2. 2. 1. 거병

1331년 아버지 고다이고 천황이 가마쿠라 막부 타도 계획(겐코의 난)을 세웠으나, 측근 요시다 사다후사에 의해 막부에 누설되었다. 엔랴쿠지 등에서 막부에 대한 저주 기도를 올린 것이 호조 다카토키의 귀에 들어갔다. 교토에 있던 막부 기관 로쿠하라 단다이는 승려들을 소환, 조사했다. 조사 과정에서 관련자들이 줄줄이 잡혔고, 고다이고 천황은 유배, 관련자들은 처형되거나 유배되었다.

모리요시 친왕은 부왕을 도다이지에 숨기려 했으나 실패하고, 대신 하나조노인 모로카타를 히에이산 엔랴쿠지로 보냈다. 야세 도지를 시켜 부왕을 가사기 산으로 피신시키고 임시 거처를 마련했다. 그 사이 구스노키 마사시게가 아카사카 성에서 거병, 히에이 산 승병들과의 전투에서 로쿠하라 단다이 군세를 격파했다.

2. 2. 2. 가사기 산 함락

겐코의 난으로 고다이고 천황이 가사기 산(笠置山)으로 피신하였으나, 가마쿠라 막부 군의 공격으로 함락되었다.[3] 아시카가 다카우지의 가신이 행궁에 불을 질렀고, 천황 일행은 체포되어 뵤도인(平等院)에 유폐되었다가 오키 섬으로 유배되었다.[3] 모리요시 친왕은 구스노키의 저택으로 이동하여 계속해서 막부에 저항하며 반막부 세력을 모았다.[3]2. 2. 3. 한냐지 잠복

겐코(元弘) 원년(1331년), 고다이고 천황의 겐코의 난이 실패로 돌아가자, 모리요시 친왕은 한냐지(般若寺)에 숨었다. 고후쿠지(興福寺) 일승원의 안찰법안(按察法眼) 고젠(好専)이 5백 기(騎)의 군사를 이끌고 한냐지를 수색하러 왔다. 모리요시 친왕은 본당에 있던 《대반야경》(大般若経)을 담아두는 빈 상자에 몸을 숨겼다. 병사들이 불경이 든 상자를 뒤집어 조사했지만 찾지 못했다. 그러나 한 병사가 다른 상자를 조사하지 않았다는 것을 알고 돌아왔다. 모리요시 친왕은 이전에 조사했던 상자로 옮겨 숨었고, 돌아온 병사들은 다른 상자를 조사했지만 찾지 못했다. 순간적인 재치로 목숨을 건진 모리요시 친왕은 가신들과 함께 구마노(熊野)로 향했다.2. 2. 4. 환속

1331년(겐코 원년), 야마부시(山伏)로 변장한 일행은 구마노(熊野)로 향했으나, 방향을 틀어 도쓰가와 촌(十津川村)(나라현 요시노군 도쓰카와 촌)에 도착했다.[17] 도쓰가와에서 다이토노미야 소운 법친왕은 환속하여 모리요시 친왕(護良親王)이라 칭하고, 반(反) 막부 활동을 이어갔다.[18]2. 2. 5. 요시노 거병

1333년 1월부터 2월까지, 모리요시 친왕은 요시노 성(긴푸 산성)을 임시 본거지로 삼고, 3천 병사로 지하야 성에서 농성 중인 구스노키 마사시게에 호응하여 동시에 거병하였다.[19]가마쿠라 막부군의 닛카이도 도온이 이끄는 6만 군세와 싸워, 모리요시는 자오도(蔵王堂)에서 저항하였으나 이와키쿠마루가 가마쿠라 막부군에 자오도의 약점을 알려주는 바람에 순식간에 불리한 지경에 놓이게 되었다. 2월 18일, 일곱 대의 화살을 맞은 모리요시가 자결해야겠다고 생각하고 있을 때, 이미 중상을 입고 있었던 무라카미 요시미쓰가 모리요시의 갑옷을 몸에 걸치고 그인 것처럼 위장하고 자결하였다(후에 수급을 검사하면서 자결한 것은 모리요시가 아니었다는 것이 확인되었다). 모리요시 일행은 고야 산으로 달아났다. 고야 산에 달아난 모리요시에게로 요시노, 도쓰카와(十津川), 우다의 무사 총 7천여 기가 모여 들었고, 지하야 성을 포위한 막부군의 병량을 끊어 모리요시는 다시 한 번 영지를 냈다.

2. 2. 6. 로쿠하라 단다이 그리고 가마쿠라 막부의 멸망

고다이고 천황이 유배지에서 탈출하고, 아시카가 다카우지 등이 로쿠하라 단다이(六波羅探題)를 공격하여 함락시켰다.[20] 닛타 요시사다는 모리요시 친왕의 영지를 받들어 이나무라가사키를 넘어 가마쿠라를 공격, 함락시켰다. 가마쿠라 막부의 호조 일문 283명이 도쇼지에서 자결함으로써 가마쿠라 막부는 멸망하였다.2. 3. 겐무 신정

1333년(겐코 3년) 가마쿠라 막부가 멸망한 후, 구스노키 마사시게와 함께 막부 타도의 최대 공로자로 꼽히던 모리요시 친왕은 아시카가 다카우지가 독단적인 군정(軍政)으로 무사들의 인기를 얻는 것을 경계했다. 고다이고 천황은 모리요시를 정이대장군(征夷大将軍) 겸 병부경(兵部卿)으로 임명하고, 다카우지는 진수부장군(鎮守府将軍)으로 임명했다. 이후 다카우지는 고다이고 천황에게서 이름자 한 자를 받아 '다카우지'(尊氏)로 개명했다. 1333년 6월 17일, 겐무 신정이 시작되자 모리요시는 교토로 향했다.겐무(建武) 원년(1334년) 겨울, 모리요시 친왕과 아시카가 다카우지의 대립이 격화되었다. 고다이고 천황의 총애를 받던 아노 렌시(阿野廉子)는 자신의 아들인 노리요시 친왕을 다음 천황으로 만들고자 했고, 모리요시 친왕은 그 পথের 가장 큰 걸림돌이었다. 결국 고다이고 천황은 모리요시를 체포하여 아시카가 다카우지에게 넘겼다.[24] 겐무 2년(1334년) 5월 3일, 모리요시는 "찬탈 음모 등은 모두 오해"라고 아버지 고다이고 천황에게 아뢰었지만, 고다이고 천황은 이를 받지 않았다.[24]

남조 측의 입장에서 서술된 《태평기》에 따르면, 모리요시 친왕은 아시카가 다카우지 외에도 아버지 고다이고 천황의 총비 아노 렌시와의 반목, 다카우지 암살을 위해 모리요시가 승병을 모았다는 것 등이 기록되어 있으며, 가마쿠라로 압송되어 아시카가 다다요시(足利直義)의 감시를 받게 되었다고 한다.

북조-무로마치 막부 측 입장에서 서술된 《매송론》(梅松論)에 따르면, 병부경 모리요시 친왕이 애초부터 고다이고 천황의 밀명을 받아 다카우지를 칠 계획을 세웠다고 한다. 모리요시는 영지를 내려 병사를 모으고 다카우지 토벌을 위한 군사를 일으켰다고 기록하고 있다. 고다이고 천황은 모리요시를 체포하여 다카우지에게 그 신병을 인도한 것이라고 적고 있다. 그렇게 체포되어 다카우지에게 신병이 넘겨진 모리요시는 「무가(아시카가 다카우지)보다도 임금(고다이고 천황)이 더 원망스럽도다」라고 발언하였다고 한다.

겐무 2년(1335년) 시나노에서 호조 다카토키의 유아인 호조 도키유키를 받든 스와 요리시게 등이 나카센다이의 난을 일으켰다. 같은 해 7월, 니카이도가타니의 도코지(東光寺)에 약 10개월 동안 유폐되어 있던 모리요시 친왕은 아시카가 다다요시의 명으로 후치베 요시히로에게 살해되었다. 향년 28세였다.[26] 모리요시 친왕이 호조 도키유키 군에게 옹립될 것을 경계했기 때문이었다.

2. 3. 1. 시기 산(信貴山)에서 교토까지

1333년(겐코 3년) 가마쿠라 막부가 멸망한 후, 구스노키 마사시게와 함께 막부 타도의 최대 공로자로 꼽히던 모리요시 친왕은 시기 산(信貴山)[21] 비샤몬도(毘沙門堂)에 진을 치고 있었다.[22] 교토로 돌아오라는 재촉에도 불구하고, 모리요시는 3천여 명의 군사를 이끌고 시기 산을 지켰다. 이는 아시카가 다카우지가 막부 멸망 후 독단적인 군정(軍政)으로 무사들의 인기를 얻는 것을 경계했기 때문이었다.한편, 도노노호인 료주(殿ノ法印良忠)의 세력이 로쿠하라 단다이 공격 당시 교토에서 약탈 행위를 벌이다 아시카가 측에 체포되어 20여 명이 처형당하는 사건이 발생했다. 처형 당시 내걸린 꼬리표에는 "다이토노미야의 부하 도노노호인 료주가 부리는 자들이 대낮에 강도질을 하여 처벌함"이라고 적혀 있었다. 료주는 이를 다카우지의 모함이라 주장하며 모리요시 친왕에게 호소했다.

고다이고 천황은 보몬 기요타다(坊門清忠)를 칙사로 보내 모리요시와 교섭했다. 기요타다는 모리요시에게 승려로 돌아가 수행에 전념할 것을 제안했지만, 모리요시는 "아시카가 다카우지가 무가로 대두하여 전란의 시대가 다시 올 것"이라며 거절했다. 결국 고다이고 천황은 모리요시를 정이대장군(征夷大将軍) 병부경(兵部卿)으로 임명하고, 다카우지는 진수부장군(鎮守府将軍)으로 임명했다. 이후 다카우지는 고다이고 천황에게서 이름자 한 자를 받아 '다카우지'(尊氏)로 개명했다.

1333년 6월 17일, 겐무 신정이 시작되자 모리요시는 시기 산을 떠나 교토로 향했다.

2. 3. 2. 해임과 체포 그리고 가마쿠라 유배

겐무(建武) 원년(1334년) 겨울, 모리요시 친왕과 아시카가 다카우지의 대립이 격화되었다. 고다이고 천황의 총애를 받던 아노 렌시(阿野廉子)는 자신의 아들인 노리요시 친왕을 다음 천황으로 만들고자 했고, 모리요시 친왕은 그 পথের 가장 큰 걸림돌이었다. 아노 렌시는 모리요시에 대한 경계심으로 다카우지와 뜻을 같이하여 참언을 하였고, 모리요시 지지파 무장들에 대한 은상은 줄어들었으며, 모리요시 자신의 세력은 약화되어 그의 입지도 불안정해졌다.[24] 모리요시는 아버지 고다이고 천황의 측근이자 자신의 장인이기도 한 기타바타케 지카후사에 의지하여 오슈 병력을 교토로 파견받았지만, 정이대장군의 입장 또한 희박해질 뿐이었다.더 이상 세력이 소모되는 것을 견딜 수 없었던 모리요시는 아버지 고다이고 천황에게 다카우지의 야심을 지적하며 추토를 명해 달라고 요청했지만 받아들여지지 않았다. 고다이고 천황은 다카우지의 실력을 두려워하면서도 겉으로는 융화를 모색했고, 초조해하는 모리요시는 '다카우지와 어울리지 말라'는 내용의 영지를 냈지만, 그 영지가 다카우지로부터 신다이켄몬인(新待賢門院, 아노 렌시)에게 넘어갔고, 다카우지는 병부경인 모리요시가 내린 영지는 왕위를 찬탈하고자 군사를 모으려는 것이라고 신다이켄몬인에게 참언했다.

신다이켄몬인의 참언을 그대로 믿은 고다이고 천황은 격노하여 유키 지카미쓰(結城親光), 나와 나가토시(名和長年)에게 명하여 청량전(清涼殿)에서 열린 연회 때에 모리요시를 체포했다. 고다이고 천황은 구속된 모리요시에 대한 충분한 심의도 행하지 않고 그의 신병을 아시카가 다카우지에게 넘겨버렸으며, 다카우지에게는 「모리요시의 영지는 짐의 소관한 바가 아니며, 모리요시가 독자적인 판단으로 행한 것이다」라고 하였다.

겐무 2년(1334년) 5월 3일, 모리요시는 "찬탈 음모 등은 모두 오해"라고 전주역(伝奏役)을 통해 아버지 고다이고 천황에게 아뢰었지만, 고다이고 천황은 이를 받지 않았다.[24] 한편 모리요시가 체포된 뒤에는 구스노키 마사시게가 아시카가 다카우지를 견제하고 있었다.

남조 측의 입장에서 서술된 《태평기》에 따르면, 모리요시 친왕은 아시카가 다카우지 외에도 아버지 고다이고 천황의 총비 아노 렌시와의 반목, 다카우지 암살을 위해 모리요시가 승병을 모았다는 것 등이 기록되어 있으며, 찬탈을 기도했다는 혐의로 나와 나가토시, 유키 지카미쓰 등에게 체포되어 정이대장군에서 해임되고, 아시카가 다카우지에게 신병이 넘겨진 뒤 11월에 시중을 들 궁인 1명[25]과 함께 가마쿠라로 압송되었으며 가마쿠라 쇼군부(鎌倉将軍府)에 있던 다카우지의 동생 아시카가 다다요시(足利直義)의 감시를 받게 되었다고 한다.

한편 북조-무로마치 막부 측 입장에서 서술된 《매송론》(梅松論)에 따르면, 병부경 모리요시 친왕이 애초부터 고다이고 천황의 밀명을 받아 닛타 요시사다, 구스노키 마사시게, 아카마쓰 노리무라(赤松則村) 등과 함께 다카우지를 칠 계획을 세웠다고 한다. 《매송론》은 당시 다카우지의 실력은 좀처럼 손대기 어려웠고 겐무 원년(1334년) 여름까지도 상황이 변하지 않는 것에 더 이상 참을 수 없게 된 모리요시 친왕이 영지를 내려 병사를 모으고 다카우지 토벌을 위한 군사를 일으켰다고 기록하고 있다. 이를 들은 다카우지는 병사를 모아 이에 대비하는 가운데 친왕의 영지를 근거로 고다이고 천황을 알현하였는데, 고다이고 천황은 「그것은 모리요시가 독단으로 행한 것으로 짐에게는 전혀 알리지 않은 것이다」라고 자신이 배후에서 밀명을 내렸음을 부인했고, 도리어 모리요시를 체포하여 다카우지에게 그 신병을 인도한 것이라고 적고 있다. 그렇게 체포되어 다카우지에게 신병이 넘겨진 모리요시는 「무가(아시카가 다카우지)보다도 임금(고다이고 천황)이 더 원망스럽도다」라고 발언하였다고 한다.

2. 3. 3. 호조 도키유키 거병(나카센다이의 난)과 친왕의 최후

겐무 2년(1335년) 시나노에서 호조 다카토키의 유아인 호조 도키유키를 받든 스와 요리시게, 시게노 씨가 나카센다이의 난을 일으켰다. 호조군은 간토 각지에서 아시카가군에 승리했다.

같은 해 7월, 니카이도가타니의 도코지(東光寺)에 약 10개월 동안 유폐되어 있던 모리요시 친왕은 아시카가 다다요시의 명으로 후치베 요시히로에게 살해되었다. 향년 28세였다.[26] 모리요시 친왕이 호조 도키유키 군에게 옹립될 것을 경계했기 때문이었다.

《태평기》에 따르면, 후치베 요시히로는 토굴 속의 모리요시 친왕을 덮쳐 타치(太刀)로 목을 찌르려 했다. 친왕은 "네놈이 나를 죽이러 온 게로구나."라고 말하며 목을 움츠려 칼날을 이빨로 물어 꺾으며 격렬하게 저항했다. 좁은 토굴에서 습격당한데다 오랫동안 토굴 생활을 하여 다리를 펴기 힘들었던 친왕은 격투 끝에 목이 베였다. 후치베가 달빛에 비춰본 친왕의 목은 두 눈을 부릅뜨고 이빨로 칼날을 문 처참한 모습이었다. 후치베는 너무나 무서워 목을 대나무 숲에 던져 버렸다고 한다. (2년 뒤 후치베 요시히로는 호조 도키유키 군에게 살해되었다.)

아시카가 다다요시가 모리요시 친왕을 제거한 이유는, 고다이고 천황의 왕자이자 정이대장군이었던 그가 호조 도키유키에게 옹립될 경우 '궁장군 모리요시 친왕 - 싯켄 호조 도키유키'의 형태로 가마쿠라 막부가 부활할 수 있다고 보았기 때문이다.[27] 한편, 가마쿠라에 있던 또 다른 왕자 나리요시 친왕은 교토로 무사히 송환되었고, 고다이고 천황이나 조정은 모리요시 친왕의 피살을 문제삼지 않았다. 모리요시 친왕이 피살되고 이틀 뒤 가마쿠라는 호조 도키유키 군에게 함락되었다.

3. 사후

메이지 유신 이후, 도코지 터에 모리요시 친왕의 위령을 위한 가마쿠라 궁(鎌倉宮)이 세워졌으며, 현지에서는 친왕의 호칭이었던 "다이토노미야(大塔宮)"로도 불린다.[28] 가쓰노 다카노부의 연구에 따르면, "大塔宮"의 정식 독음은 살아있을 때는 "오토노미야"(おおとうのみや)였으나, 《태평기》 권5에 "大塔宮"를 "대당(大唐)의 현장삼장(玄奘三蔵)"[29]에 빗댄 말장난이 실리는 등, 사후 꽤 이른 시기에 "다이토노미야"(だいとうのみや)라는 독음도 생겨난 것으로 보인다.[30]

요코하마시(横浜市) 도쓰카구(戸塚区) 가시오 정(柏尾町)에는 모리요시 친왕의 수급을 곁에서 모셨던 하녀가 몰래 가져와 씻어서 봉안하였다고 전해지는 우물이 있고, 그 근처에 수급을 묻었다고 전해지는 오지 신사(王子神社)가 있다. 야마나시현(山梨県) 쓰루시(都留市) 아사히바쇼(朝日馬場)에 있는 이시후네 신사(石船神社)에는 모리요시 친왕의 것이라 전해지는 수급이 모셔져 있으며, 매년 1월 15일에 열리는 제례 때마다 공개된다. 미나미노카타(南方) (히나쓰루히메)가 가마쿠라에서 달아났을 때 가지고 온 것으로, 히메 자신도 갓 태어난 왕손과 함께 이 땅에서 죽었다고 전해진다. 1977년 세이조 대학(成城大学) 교수 스즈키 히사시에 의해 이시후네 신사에 소장된 수급에 대한 조사가 이루어졌다. 야마나시 현내에서는 오무로센겐 신사(小室浅間神社) (후지산 시타노미야冨士山下宮) 경내에 있는 계수나무 아래에 모리요시 친왕의 수급이 묻혀 있다는 전설도 전해진다.

모리요시 친왕의 유모가 친왕을 그리워하여 가마쿠라까지 왔다가 죽음을 알게 되어 바다에 뛰어들었다는 전승도 있다. 유모의 시신은 요코하마의 노게우라(野毛浦)로 떠내려와 바다 위에 솟은 암초 사이에 걸려 있었다고 전하며, 이 바위를 "우바이와(姥岩)"라고 부르게 되었다. 그곳에 유모의 영혼이 안산과 육아의 신 "우바히메(姥姬)"로 모셔졌으며, 이후 매립으로 바위는 사라지고 "우바히메"는 이세산황대신궁(伊勢山皇大神宮) 경내 기쓰키 궁(杵築宮)에 합사되었다.

미야기현(宮城県) 이시노마키시(石巻市)의 다후쿠인(多福院)에는 모리요시 친왕 생존 전설이 있는데, 동일본 대지진(東日本大震災) 때 쓰나미로 인해 자료가 소실되었다.

4. 자녀

오키요시 친왕(興良親王)과 다카요시 친왕(陸良親王)이 알려져 있는데, 이 두 사람이 동일인물이라는 설도 있다. 오키요시 친왕은 《정이지곡궁략기》(井伊之谷宮略記)에 따르면 1326년에 태어났다고 하며, 다카요시 친왕은 《앵운기》(桜雲記)에 따르면 "1334년 3월에 모리요시 친왕의 아들 다카요시가 태어났다. 어머니는 겐 다이나곤(大納言) 모로시게(源大納言師茂)의 딸이다"라고 되어 있다. 또한 《정이지곡궁략기》에는 "만주오(萬寿王)를 원복(元服)케 하고 … 오키요시 친왕이라 칭하였다. … 다카요시 친왕이라 개칭하고…"라고 되어 있어 두 사람이 동일인물로 기록되어 있다.[31]

오키요시 친왕은 남조(南朝)에서 활동했으나, 이후 행적은 불분명하다. 오키요시 친왕의 묘로 전하는 곳은 일본 효고현(兵庫県) 히메지시(姫路市) 가지 정(香寺町) 스가인(須加院)에 있는 친왕총(親王塚) 또는 나라현(奈良県) 노세가와 촌(野迫川村) 북단에 있는 다무라즈카(田村塚, 쇼군즈카) 등이 알려져 있다.

5. 기타

호리고시 친왕은 구마노로 피신할 때 산복(山伏, 산에서 수행하는 사람)으로 변장하여 오토 촌 아야카와 지역에서 떡을 얻으려 주민들에게 부탁했지만, 산복 차림의 사람에게 편의를 제공하지 말라는 포고가 내려져 있었기에 어느 집에서도 거절당했다.[8] 이후 주민들은 산복 차림의 사람이 호리고시 친왕이었다는 사실을 알고, 무례함을 사과하기 위해 정월에 떡을 치지 않고 떡 대신 토란을 삶은 "보우리"를 먹게 되었다고 한다.

메이지 시대에는 자신이 다이토노미야 호리고시 친왕의 후손이라고 주장하는 정신병 환자가 많았다.[9]

참조

[1]

서적

Legends of the Samurai

Overlook Duckworth

[2]

서적

A History of Japan, 1334–1615

https://archive.org/[...]

Stanford University Press

[3]

서적

The Nobility of Failure

https://archive.org/[...]

Holt, Rinehart and Winston

[4]

서적

太平記 : 訂正 自第1巻至第20巻

https://dl.ndl.go.jp[...]

潜心堂

[5]

웹사이트

一皇子宮(宮城県神社庁)

https://www.miyagi-j[...]

[6]

간행물

石巻の歴史 第1巻

石巻市史編さん委員会

1996-03

[7]

간행물

世にも不気味な日本史 闇にうごめいた謎の人物篇

河出書房新社

2007-09-14

[8]

웹사이트

熊野路田辺

https://www.tb-kuman[...]

"[[一般社団法人]]田辺市熊野ツーリズムビューロー"

2020-03

[9]

뉴스

精神病科談話会

https://dl.ndl.go.jp[...]

呉秀三 日本医史学会

1906-03

[10]

문서

일본 가마쿠라 시대(鎌倉時代) ・ [[난보쿠초 시대]](南北朝時代)의 연구가 진행되기 이전에는 「모리나가」(もりなが)로 읽는 경우가 대부분이었다. 자세한 것은 [[고다이고 천황]] 항목 참조.

[11]

문서

통설에서는 모리요시 친왕은 타카요시 친왕(尊良親王)과 도키요시 친왕(世良親王)의 이복 형제로 고다이고 천황의 제3황자였다고 하지만(亀田 2017, p. 12.), 이치노미야였다는 이설도 존재하며, 나카오카 세이이치(中岡清一)의 『大塔宮之吉野城』이나 아라이 다카시게(新井孝重)가 이 설을 지지하고 있다(新井 2016, p. 14). 사학자 가메다 도시카즈(亀田俊和)는 판단을 유보하고 있다.

[12]

문서

亀田 2017, p. 12.

[13]

문서

《천태좌주기》(天台座主記)에 가랴쿠(嘉暦) 2년([[1327년]]) 20세로 천태좌주(天台座主)가 되었다는 기록이 있다는 점에서 역산한 것이다.

[14]

문서

亀田 2017, pp. 12–14.

[15]

문서

한편 에도 시대의 야나기하라 노리미쓰(柳原紀光)는 《속사우초》(続史愚抄)에서 고다이고 천황이 즉위한 분포(文保) 2년 2월 26일에 소운 법친왕이 입실하였다고 기록하였는데, 이는 [[고후시미 천황|고후시미 상황]](後伏見上皇)의 아들인 손인 법친왕(尊胤法親王)의 입실 기사를 잘못 기재한 것으로 여겨지고 있다.

[16]

문서

『太平記 巻第一』民部卿第三位殿ノ御腹也。御幼稚ノ時ヨリ利根聡明ニ御座セシカバ、君(帝)御位ヲバ……関東ノ計トシテ叡虜ニテ任務ヲレザリシカバ、御元服ノ義ヲ改、ラレ梨本ノ門跡ニ御入室有リテ……一ヲ聞イテ十ヲ悟ル御器量、世二叉類モ無リシカバ……

[17]

문서

나라 현 요시노 군(吉野郡) 도쓰카와 촌

[18]

문서

『도쓰카와 촌사』(十津川村史)에는 다케하라 하치로가 모리요시 친왕을 숨겨주었던 임시 고쇼인 「구로키 고쇼」의 터가 기록되어 있는데, 메이지 22년에 물난리로 구로키 고쇼의 터는 물론 다케하라 하치로의 저택이 있었다는 「(당시의) 가지 신사」(花知神社)의 오륜탑(五輪塔, [[미에현]]三重県 [[구마노시]]熊野市 가나가와 정神川町 가지花知) 등도 소실되었다.

[19]

문서

「吉野ノ大衆ヲ□ハセ給テ、安善宝塔ヲ城郭ニ構ヘ……吉野ノ河ヲ前二当、三千余騎ヲ随テ盾篭」

[20]

문서

『태평기』를 비롯하여 사사키 도요가 이에 직접 관여하였다는 동시기 사료는 없지만, 아시카가 다카우지와 도요의 사이에 밀약이 있었고 또한 오미 국(近江国) 반바(番場) 지역이 도요의 영지였다는 후세의 사사키 집안 관련 사료들을 통해 도요가 이 사건에 관여하였음을 상정하는 사학자 모리 시게아키(森茂暁)의 의견도 있다(森 1994, pp. 34-37).

[21]

문서

일본 [[나라현]](奈良県) 이코마 군(生駒郡) 헤구리 정(平群町) 소재.

[22]

문서

『太平記』「大塔宮志貴の毘沙門堂に御座有と、、、畿内・近国の勢は不及申、京中・遠国、、、人より先にと馳参ける、、、、夥し。」

[23]

문서

다만 무쓰 쇼군부의 설치를 고다이고 천황의 의도였다고 하는 이토 기요시(伊藤喜良)의 설도 있다.

[24]

문서

「二階堂ノ土ノ隴ヲ塗テゾ置造……」

[25]

문서

이 궁인이 미나미노카타(南ノ御方)인가 히나쓰루히메(雛鶴姫)인가에 대해서는 설이 나뉘고 있다.

[26]

문서

阪田、2012年、P10

[27]

문서

阪田雄一「中先代の乱と鎌倉将軍府」(佐藤博信 編『関東足利氏と東国社会 中世東国論:5』(岩田書院、2012年) ISBN 978-4-87294-740-3))

[28]

문서

가마쿠라 궁에서 가장 가까운 버스 정류장의 이름은 「다이토노미야」(だいとうのみや)로 읽는데, 가마쿠라 궁에서는 친왕의 이름을 「오토노미야 모리나가」(おおとうのみやもりなが)로 읽고 있다.

[29]

문서

일본어로 대당(大唐)은 다이토(だいとう)로 읽는다.

[30]

문서

長谷川 1994, p. 261

[31]

문서

吹上本『帝王系図』・『古本帝王系図』 등에 「大納言(東宮大夫)師兼女」라고 되어 있는데 오기인 것으로 보인다.

[32]

문서

교토 부 하치만 시

[33]

문서

『이화집』(李花集)에 따르면 이 사이에 [[무네요시 친왕]](宗良親王)이 오키요시의 허락을 방문하였음을 알 수 있는데, 이는 두 친왕을 부자 관계로 보는 속설을 낳는 원인이 되기도 하였다.

[34]

문서

일본 효고 현(兵庫県) 단바 시(丹波市)

[35]

문서

효고현 니시노미야시(西宮市)

[36]

문서

[37]

서적

태평기

[38]

간행물

관팔주명묘지

1364-08-14

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com